Sovranità personale: il cammino della vera libertà interiore

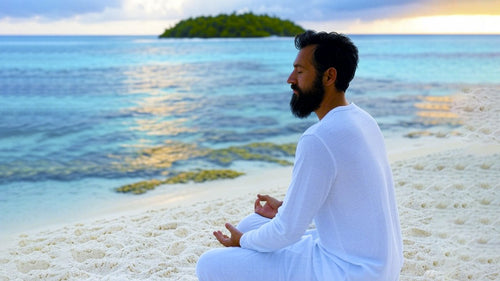

Rocco FontanaFoto di Mathew Schwartz su Unsplash

Assumersi la responsabilità delle proprie scelte è molto più che un dovere morale: è un atto di risveglio interiore, una via di coerenza e di trasformazione profonda.

La responsabilità individuale — o, potremmo dire, la sovranità personale — non è solo un atteggiamento virtuoso utile al successo personale o professionale: è un principio etico e spirituale che chiama l’individuo a un dialogo profondo con se stesso. Non riguarda semplicemente l’assunzione delle conseguenze delle proprie azioni, ma implica una scelta consapevole e continua di libertà interiore. Significa agire in coerenza con ciò che si è, con ciò che si sente, con ciò che si pensa, trasformando la propria esistenza in un atto deliberato di verità.

Carl Gustav Jung ci ricorda che “chi guarda fuori sogna; chi guarda dentro si sveglia”. Ed è proprio questo sguardo interiore a costituire il fondamento della sovranità personale. Essere responsabili — nel senso più autentico e profondo del termine — significa osservare ciò che ci muove davvero, riconoscere le proprie motivazioni, le paure, le ombre, ma anche il potenziale creativo e trasformativo che ognuno porta in sé. Il primo passo è dunque la consapevolezza: una veglia interiore, come direbbe il buddhismo zen, che ci mette a nudo davanti alle nostre scelte.

Il filosofo e psichiatra Viktor E. Frankl, sopravvissuto ai campi di concentramento, ha scritto: “Tra lo stimolo e la risposta, c’è uno spazio. In quello spazio risiede il nostro potere di scegliere la nostra risposta. Nella nostra risposta risiede la nostra crescita e la nostra libertà.” La sovranità personale abita esattamente in quello spazio. È lì che si decide se rispondere con reazione automatica o con lucidità, se ripetere schemi o trasformarli, se agire da vittima o da creatore della propria vita.

In un orizzonte più ampio, la responsabilità individuale non si esaurisce nell’autorealizzazione, ma diventa fondamento di una responsabilità collettiva. Come sottolineava Albert Schweitzer, la decisione etica non nasce da norme esterne, ma da un’intima risonanza con il valore della vita. Allo stesso modo, l’enciclica Caritas in veritate di Papa Benedetto XVI afferma che ogni diritto implica un dovere verso gli altri: la responsabilità personale è inseparabile dal bene comune.

Ma non basta la consapevolezza astratta. Occorre agire, ogni giorno, incarnando ciò che si è compreso. William James osservava che “ognuno dovrebbe fare ogni giorno almeno due cose che odia fare… perché l’avversità costruisce il carattere”. Solo la pratica quotidiana trasforma le intuizioni in abitudini. Ralph Waldo Emerson metteva in guardia da una coerenza meccanica e cieca, definendola “lo spauracchio delle menti piccole”, ma al contempo riconosceva la necessità di un impegno costante con ciò che si ritiene vero. La coerenza autentica non è rigidità: è fedeltà al proprio centro.

Anche Aristotele ci aiuta a comprendere questa dinamica quando afferma che “noi siamo ciò che facciamo ripetutamente. L’eccellenza non è un atto, ma un’abitudine”. La sovranità personale allora diventa un abito dell’anima, un modo di essere nel mondo. Ogni giorno si costruisce un po’ di più attraverso piccoli gesti, scelte, rinunce, conquiste. La motivazione può dare l’avvio, ma è l’abitudine — come ricorda Jim Rohn — che ci sostiene nel tempo.

In ambito spirituale, Osho metteva in discussione ogni sistema di precetti imposti dall’esterno, sostenendo che “dare comandamenti è un crimine che ti priva della tua libertà e responsabilità.” La vera sovranità personale nasce da una libertà radicale, non da un’obbedienza. E Thich Nhat Hanh, maestro del buddhismo zen, ci insegna che “meditare è guardare in profondità nel cuore delle cose… ma dopo aver visto, bisogna agire.” La contemplazione non può essere fine a se stessa: la consapevolezza autentica porta con sé un invito all’azione.

Coltivare la sovranità personale è un cammino lungo e non lineare, che si snoda tra consapevolezza, coerenza e coraggio. Significa fermarsi, osservare, scegliere, sbagliare, rimettersi in cammino. Significa anche definire obiettivi che rispecchino la propria vocazione interiore e spirituale, e trasformarli in piccoli impegni quotidiani. Significa affrontare le difficoltà con lucidità e dignità, accettando l’errore come occasione di apprendimento. Non per perfezionismo, ma per amore di verità.

In definitiva, la vera chiave per sviluppare la responsabilità individuale — o meglio ancora, la sovranità personale — è l’integrazione consapevole tra pensiero, sentimento e azione. È il vivere in sintonia con ciò che si è, anche quando è scomodo. È la fedeltà a una voce interiore che spesso parla sottovoce, ma non mente. Mahatma Gandhi riassume con limpidezza questa visione quando afferma: “La felicità è quando ciò che pensi, ciò che dici e ciò che fai sono in armonia.”

In un’epoca che tende ad attribuire colpe all’esterno, riscoprire la responsabilità come sovranità personale è un atto rivoluzionario. È la presa in carico del proprio destino, ma anche un contributo silenzioso e potente alla trasformazione del mondo. Perché, come diceva Bruce Lee, “assorbi ciò che è utile, scarta ciò che non lo è, aggiungi ciò che è unicamente tuo.” Solo così, passo dopo passo, la responsabilità diventa una via di libertà e di amore per la vita.