Desarrollo espiritual, teurgia y magia en el BON tibetano

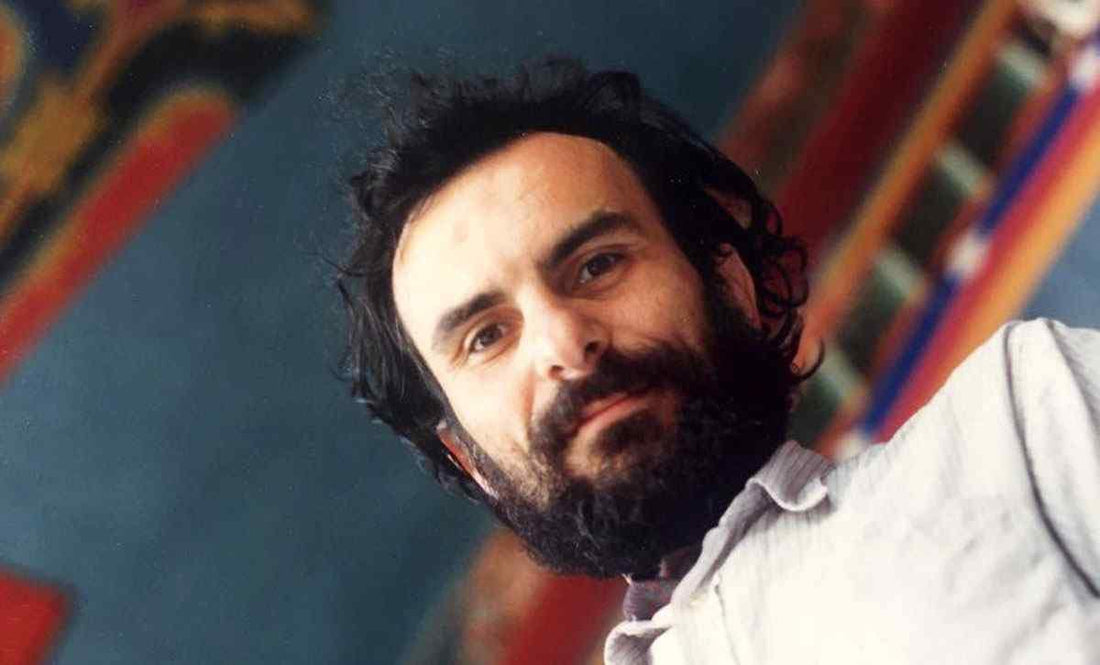

Leonardo AnfolsiLo que escribo aquí sobre el BON tibetano está dedicado a todos los verdaderos investigadores, y quiero redactarlo de forma que sea comprensible para la mayoría. Por lo tanto, pido disculpas a todos mis amigos tibetólogos, quienes comprenderán las aproximaciones necesarias para agilizar esta discusión.

Imaginen un mundo lejano donde, para bien o para mal, el desarrollo espiritual y la teurgia / magia son la esencia de la cultura. El mundo tibetano recibió dos contribuciones fundamentales que luego se extenderían a China, Corea, Vietnam y Japón (no al revés, perdón): estas dos contribuciones vinieron de la India y... escuchen, escuchen... de Shangshung, o, indirectamente, de las últimas fronteras culturales de Tazig, o la antigua Persia.

Pongo esto en contexto para los ocultistas locales de siempre que nunca abren un libro. Nuestros amigos ocultistas saben lo que dicen los angelitos y están al tanto de todos los chismes, pero no de este, porque lo "recopilé". Preámbulo: Gurdjieff inventó neologismos en forma de topónimos, conceptos esotéricos de nombres, etc. Esto es una auténtica primicia: de la palabra Shangshung —añadiendo la palabra persa SIMURG— surge el famoso "SARMUNG", ese típico juego de palabras del aventurero e iniciado Gurdjieff. ¿Lo recuerdan? El del órgano kundabuffer... :-)

Ahora bien. Aunque China ha disfrutado enormemente destruyendo tantos monasterios y bibliotecas tibetanos como ha sido posible, aún se conservan y se están descubriendo textos antiguos de esa antigua cultura, algunos de los cuales incluso se conservan en universidades chinas, por no mencionar los famosos rollos de Dunhuang. Uno de estos textos, transmitido durante milenios, el Ziji, ha sido traducido y comentado por el excelente erudito y maestro Namkhai Norbu y editado por el excelente Adriano Clemente.

Es un cofre del tesoro que nos muestra una realidad paralela donde la teúrgia es la base de todo, y donde reyes y señores buscan la ayuda de ermitaños y magos, tal y como sólo escuchamos en “El Señor de los Anillos”, que en realidad es un cuento de hadas.

Aquí, sin embargo, estamos en la historia de civilizaciones enterradas, y no se necesita el polvo del tiempo, ni de las galaxias, ni de las historias para preservarla, no, porque aquí “Gandalf” es un personaje histórico, tiene nombre y apellido, y se narra lo que hizo y por qué derrotó alguna ley de la “naturaleza”.

El texto narra de forma muy ordenada toda la “ciencia interactiva” de aquel mundo antiguo.

Rituales colectivos o individuales para obtener resultados precisos, las configuraciones matemáticas subyacentes a los cálculos astronómicos, qué clases de seres pueblan realidades paralelas y cuántos hay, qué hacen, cómo pueden interactuar con nuestro mundo, qué esperan de nosotros, qué daño o beneficio pueden causarnos. Si Biglino hubiera leído este texto —o si sus seguidores lo hubieran hecho— creo que todo este asunto de la paleoastronáutica habría terminado hace mucho tiempo.

Así como en nuestro mundo contemporáneo, a la deriva, observamos al microscopio manchas que, según nuestro sistema imaginativo/objetivador, identificamos como «virus» o «bacterias», en ese mundo, en el caleidoscopio de la visión ordenadora —también imaginativa/objetivadora— aparecen divinidades, demonios, mensajeros y guardianes. Todos perfectamente funcionales a este caleidoscopio compartido, poseedores así de la capacidad de interactuar con los humanos, sanándolos, enfermándolos, enriqueciéndolos, cuestionándolos y protegiéndolos.

BON es la religión prebudista del Tíbet y tiene su origen en la antigua Persia. El antiguo reino de Shangshung tenía su capital en torno al monte Kailash, una montaña sagrada para cuatro religiones, de la que fluyen cuatro ríos con la auspiciosa forma de la esvástica. La esvástica, el grifo (Khyung = Garuda) y el Sol y la Luna son tres símbolos centrales de esta antigua cultura, que posee muchas facetas desconocidas y psicotecnologías relacionadas que aún no se han descifrado.

Pero lo esencial nos ha llegado y me ha llegado a mí.

Tuve la fortuna de recibir enseñanzas excepcionalmente útiles de maestros descendientes de estos antiguos linajes, y gracias a ello, de niño, pude desarrollar algunas cualidades que, de otro modo, dada mi pereza, nunca habrían cobrado forma. Pero mi interés siempre se mantuvo en la práctica zen más intensiva. ¿Por qué? Lo aprendí al darme cuenta de que los propios bon practicaban algo no solo completamente similar, sino, de hecho, en aquel entonces, perfectamente idéntico, como nos informó el maestro tibetano Dzogchen Longchenpa, citando a los maestros Hanshan Moeyan o el chino Oshang Mahyan, maestros zen de China a finales del siglo VIII cuando llegaron al Tíbet y se establecieron en Samye, donde luego discutieron infructuosamente con los incompetentes filósofos tibetanos.

Por su parte, el quinto patriarca del zen chino escribió que la meditación zen que enseñaba era en realidad una práctica que —ahora sabemos— era completamente idéntica a una de las prácticas más conocidas del Bonpo Dzogchen y el budismo tibetano. Me pregunté sobre esto, sin resolver, mientras me rascaba la cabeza con el profesor Harrison en Stanford hace unos años.

Cualquier persona interesada en el chamanismo debería estudiar y actualizar al máximo las enseñanzas que latían en Shangshung, provenientes del primer maestro humano conocido, Shenrab Miwoche. De hecho, el bon y el budismo, antes de lanzar a los buscadores a los enrarecidos reinos de la magia, de donde se regresa sano y salvo, enseñan cómo arraigarse en la consciencia y cómo convertirse en seres humanos decentes, si no incluso mejores.

¿No es eso algo precioso en una época en la que millones de seres humanos, hipnotizados frente al televisor, son tratados como ganado por las multinacionales, y donde cualquiera que reacciona ante esta locura es tomado por teórico de la conspiración?

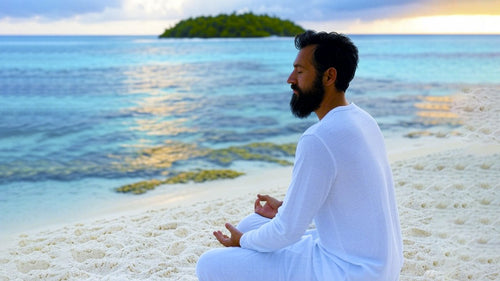

Al final, al principio se trata simplemente de sentarse a meditar sin distracciones y sin poner excusas.

Recuerdo que un día, a tiro de piedra del Himalaya, conocí a un joven tulku de la antigua religión bon, sonriendo con éxtasis, aunque padecía una enfermedad incurable; me miró con ojos maternales. El abad, Lungtok Tempai Gnyma, quería que lo visitara —me di cuenta más tarde— para comprender qué era realmente ese poder que todos buscan, esa dicha que vence el dolor más insoportable. El joven tulku conversó conmigo, pidiendo traducción, pero sus palabras eran tan claras que casi pude entender lo que decía en un tibetano impalpable, sin inflexiones dialectales.

Como había logrado ayudar a otro lama de alto linaje a sanar —con la ayuda del cielo—, él me permitió engañarme pensando que también podría tener éxito en su caso. Pero tenía claro que había entrado en su juego sin límites, ese desierto de innumerables piedras donde el viento te corta la cara. Sin embargo, esa soledad a gran altitud es un abismo resplandeciente.

¿Por qué “profundo” y “verdadero” no pueden significar “risa” y “alegre”?

El abad me permitió tocar las reliquias de maestros que solo dejaron cabello, uñas y perlas iridiscentes, desvaneciéndose en arcoíris, a menudo ante los ojos de los numerosos testigos reunidos. Y me bendijo, permitiéndome tocar mentalmente esas antiguas presencias de maestros benévolos que habitan estos lugares, tras recibir la transmisión completa de su inagotable compendio yóguico-metodológico, La Transmisión de Shangshung. Finalmente, riendo entre dientes, me explicó con precisión lo que me sucedería unos días después. Con todo detalle.

Hilo y Marca. Los maestros Bonpo tejen y marcan ritualmente los hilos del destino.