El alquimista se desnudó en El soltero 1

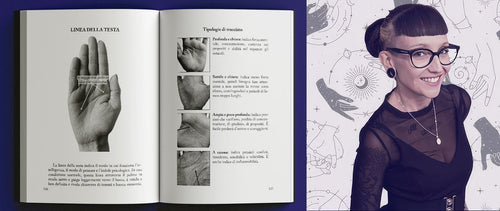

Arturo SchwarzAlquimia es una palabra que contiene varias nociones, de las cuales solo se suele recordar la más común y menos importante. La mayoría de los diccionarios fomentan nuestra pereza. Por ejemplo, la edición íntegra del Random House Dictionary of the English Language define la alquimia como «un arte practicado en la Edad Media y el Renacimiento, cuyo principal objetivo era descubrir métodos para transmutar metales básicos en oro y encontrar un disolvente universal y un elixir de vida».

Aunque alguna vez he practicado la alquimia, fue de la única manera en que ahora se puede hacer, es decir, sin saberlo. [1] -Marcel Duchamp

La piedra filosofal no es nada más ni menos que aquello que debía permitir a la imaginación del hombre tomar una venganza sorprendente sobre todas las cosas. [2] -André Breton

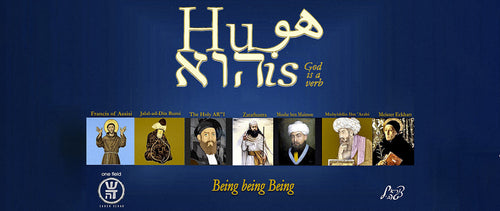

La alquimia es una de las artes más antiguas de la humanidad. Su inicio coincide con los albores de la civilización. Egipto, India y China fueron los centros más importantes del pensamiento y la práctica alquímica en el mundo antiguo. El arte real se extendió posteriormente a Occidente a través del Egipto helenístico; uno de los primeros tratados sobre alquimia se escribió en Alejandría, a principios de la era cristiana. Sin embargo, encontramos registros de lo que bien podrían ser operaciones alquímicas en papiros egipcios que datan de al menos mil años antes.

La alquimia es una aventura esotérica y exotérica; es una operación simbólica. La transmutación del metal en oro es solo la punta del iceberg. Los observadores superficiales que solo ven esta parte del iceberg aparecen en la historia al mismo tiempo que la alquimia misma. Un antiguo texto chino denuncia a estas personas: «Creen que [alquimia] significa transformar piedras en oro: ¿no es una locura?» [3]

La liberación material del oro filosófico del metal vulgar es una metáfora de los procesos psicológicos relacionados con la liberación del hombre de las contradicciones fundamentales de la vida. Jung señala que «desde sus inicios, la alquimia tuvo una doble faceta: por un lado, el trabajo químico práctico en el laboratorio; por otro, un proceso psicológico, en parte conscientemente psíquico, en parte inconscientemente proyectado y percibido en las diversas transformaciones de la materia». [4] En otro pasaje, llama la atención sobre el paralelismo entre «la transmutación de los metales y la transformación psíquica simultánea del artífice». [5]

Estas contradicciones surgen de una visión dualista del universo que postula la polaridad conflictiva de todos los fenómenos naturales; liberar al hombre de estas contradicciones implica, por lo tanto, una interpretación monista de la naturaleza. Dicha interpretación asume la postura opuesta y exige la conciliación, en un plano superior y trascendente, de las contradicciones que el hombre encuentra en su camino hacia un mayor desarrollo personal: en términos alquímicos, en su camino hacia el logro del estatus de homo maior, dotado de eterna juventud.

Pero, para el adepto, alcanzar una consciencia superior significa, en primer lugar, adquirir una comprensión áurea (aprehensión áurea) de su propio microcosmos y del macrocosmos en el que se integra. Es en el curso de su búsqueda de la Piedra Filosofal que adquiere esta nueva consciencia. Por lo tanto, la búsqueda es más importante que su recompensa; de hecho, la búsqueda es la recompensa. La alquimia no es otra cosa que un instrumento de conocimiento, del conocimiento total que busca abrir el camino hacia la liberación total.

Solo adquiriendo esta "comprensión dorada" el adepto logrará alcanzar la consciencia superior, que constituye la primera etapa hacia la reconstitución, a un nivel superior, de la unidad de su yo dividido. Jung denomina a este proceso psicológico "individuación" y lo define como "los procesos centralizadores en el inconsciente que forman la personalidad". Comenta: "Sostengo la opinión de que la esperanza del alquimista de conjurar de la materia el oro filosófico, la panacea o la piedra maravillosa, fue solo en parte una ilusión, un efecto de proyección; por lo demás, correspondía a ciertos hechos psíquicos de gran importancia en la psicología del inconsciente. Como lo demuestran los textos y su simbolismo, el alquimista proyectó lo que yo llamaría el proceso de individuación en los fenómenos del cambio químico". [ 6]

La individuación, en el sentido alquímico, implica la abolición de la conflictiva dualidad masculino-femenina dentro de la personalidad integrada del Antropos gnóstico reconstituido, es decir, el andrógino original: el Homo Maior de los tiempos míticos, el Rebis (la doble cosa) del alquimista. André Breton ya había destacado la importancia de este aspecto del pensamiento alquímico cuando escribió: «Es esencial, aquí más que en ningún otro lugar, emprender la reconstrucción del Andrógino primordial del que nos hablan todas las tradiciones, y su encarnación, sumamente deseable y tangible, en nosotros mismos». [7]

El mito del andrógino recorre nuestra literatura desde el Simposio de Platón hasta la Seraphita de Balzac. El concepto de que todo lo que tiene forma, cualidad e individuación se originó a partir de un principio indiferenciado, superior y a la vez anterior a la oposición entre el Yo y el no-Yo, lo físico y lo espiritual, lo interior y lo exterior, no solo contiene la premisa doctrinal de la transmutación-creación, sino que también alude a la sacralidad del Rebis. La bisexualidad siempre ha sido un atributo de la divinidad.

La libertad absoluta es una de las aspiraciones más antiguas del hombre, y Eliade ha señalado que «dejar de estar condicionado por un par de opuestos resulta en libertad absoluta». [8] Pero para poder disfrutar de esta libertad, el hombre primero debe lograr la integración, convertirse en un yo. «Solo una personalidad unificada puede experimentar la vida, no esa personalidad fragmentada, ese conjunto de elementos que también se llama hombre». [9]

Para el alquimista, el Rebis era el fruto de las «nupcias químicas» entre el mercurio (el principio femenino, lunar) y el azufre (el principio masculino, solar). Estas « nupcias químicas» son de naturaleza básicamente incestuosa. Lo que se dividió en un nivel inferior reaparecerá, unido, en uno superior.

La unión incestuosa entre Gabrico y su hermana Beya. Observe la familiar representación arquetípica de la pareja, Rey/Reina y Sol/Luna (Gabrico y Beya están coronados; el sol y la luna están a sus pies). Rosarium philosophorum, Francfort, 1550.

Para Jung, las nupcias químicas son una metáfora de la reconstitución de la integridad de la personalidad dividida mediante la unificación del ánima (principio femenino en el hombre) con el ánimus (principio masculino en la mujer). Esta integración se logra mediante la reconciliación de los opuestos (coincidentia oppositorum), requisito previo para la individuación.

Pero más fundamentalmente aún, la bisexualidad es la cualidad arquetípica del creador, mientras que el incesto alquímico es el modelo mítico ideal para el estado en el que, después de resolverse todas las contradicciones, se logra la individuación y la creación se hace posible.

En Las Obras Completas de Marcel Duchamp [13] he sostenido que el Gran Vidrio es el relato mítico de un amorío irrealizable entre hermanos. La obra se entiende como una proyección esotérica de una serie de pensamientos inconscientes y exotéricos: el amor de Marcel Duchamp por su hermana Suzanne. Incluso la idea inconsciente de la consumación sexual de la relación es suficiente para provocar la más drástica de las represalias: la muerte. Por lo tanto, el Gran Vidrio también revela el patrón indisimulado de uno de los tabúes más antiguos y extendidos del mundo: el tabú contra el incesto.

Sin embargo, es necesario comprender que el término «incesto» es, como diría Korzybski, un término típicamente sobre/subdefinido, y que debe entenderse «simbólicamente, no de forma concreta ni sexual. Dondequiera que aparezca el motivo del incesto, siempre es una prefiguración del hieros gamos, de la consumación del matrimonio sagrado que alcanza su verdadera forma solo con el héroe». [14]

Por lo tanto, debería quedar claro que estos patrones eran completamente inconscientes. La extraordinaria cualidad poética del Gran Vidrio reside precisamente en que su creador se dejó llevar por fuerzas e impulsos que desconocía. En una conferencia impartida en 1957 sobre “El acto creativo”, Duchamp declaró: “Debemos entonces negarle [al artista] el estado de conciencia en el plano estético sobre lo que hace o por qué lo hace”. [15] Y Jung confirma que “uno puede pintar cuadros muy complejos sin tener la menor idea de su verdadero significado”. [16] Jung también observa que la búsqueda del alquimista es, a su vez, una “proyección psicológica a nivel inconsciente”. Al hablar de la filosofía gnóstica de Zósimo, el alquimista griego, Jung señala que su filosofía es el resultado de “un proceso inconsciente que solo funciona mientras permanece inconsciente”. [17]

Si hubiera que señalar un solo cuadro en la obra de Duchamp como aquel en el que las connotaciones alquímicas manifiestas y latentes son más evidentes, la elección sin duda recaería en Joven y muchacha en primavera, pintada en 1911. Sólo se puede mencionar aquí que esta obra fundamental fue inmediatamente precedida por una trilogía de retratos alegóricos que sugieren una secuencia de temas míticos: El arbusto (la presentación del neófito), el bautismo (ritos de iniciación) y Bosquejo en el manzano japonés (la consecución de la iluminación).

Un análisis de los detalles de Joven y muchacha en primavera conducirá a la conclusión de que, en cuanto a la complejidad del tema, esta pintura sólo es superada por el Gran vidrio; pero esto no es sorprendente, ya que la pintura es una anticipación del Vidrio.

Antes de iniciar un análisis detallado, conviene señalar que este tema se insinúa tanto en el doble sentido del título —dos jóvenes en la "primavera" de su vida— como en la actitud que la pareja Héroe-Virgen ha asumido en la pintura: ambos jóvenes se sienten sexualmente atraídos. Podríamos ver en esta atracción un signo de la maduración psicológica que favorece el desarrollo del proceso de identificación. Este proceso se enriquece con el peculiar tipo de relación entre ellos, a medida que la relación real de la pareja Hermano-Hermana reemplaza gradualmente la relación mítica de la pareja Héroe-Virgen. El incesto se concibe aquí como un medio para resolver las contradicciones de la dualidad masculino-femenino dentro de la unidad andrógina reconstituida del ser primordial, dotado de eterna juventud e inmortalidad. En este sentido, el tema fundamental de Joven y joven en primavera es una metáfora de la lucha por producir la Piedra Filosofal.

En Joven y joven en primavera, el joven (Marcel, el futuro Soltero del Gran Vidrio) y la joven (Suzanne, la futura Novia) apenas se diferencian sexualmente, y ambos tienen los brazos alzados hacia el cielo en una figura en forma de Y, una posición indicativa de su aspiración común —la inmortalidad— y de sus patrones psíquicos andróginos básicos —una aspiración y un patrón que son estrechamente interdependientes—. Eliade nos cuenta que cuando el chamán adopta una posición similar durante los rituales, exclama: «He llegado al cielo, soy inmortal». [18] En las tradiciones hiperbórea y del Atlántico Norte, el signo Y representa al Hombre Cósmico con los Brazos en Alto, y de nuevo encarna el concepto de inmortalidad a través de la resurrección, así como el concepto de la personalidad andrógina «doble» . (En egipcio, el jeroglífico Kha, que representa al "doble", se dibuja en forma de Y con dos brazos levantados, [19] y en alquimia el signo Y es nuevamente el símbolo del andrógino, como se puede ver, por ejemplo, en una ilustración de Symbola aurea de Michael Maier, donde Alberto Magno señala a un andrógino sosteniendo una Y.) [20] En los escritos esotéricos, el Hombre Cósmico es andrógino ya que también representa al hombre primordial (el Anthropos gnóstico) que da a luz a través de una dicotomía a la dualidad de masculino y femenino.

Los dos jóvenes se encuentran en dos mundos separados, como lo sugieren los dos semicírculos desde los que se acercan. El semicírculo donde se encuentra el Joven irradia una luz amarillenta: bien podría simbolizar el Sol. El semicírculo donde se encuentra la Joven es más oscuro y tiene una mancha blanca plateada: la Luna. De manera similar, en la tradición alquímica, la pareja incestuosa Hermano-Hermana está simbolizada por la pareja Sol-Luna. Su unión (coniunctio oppositorum) reconstituye la unidad original del ser primordial, el Andrógino Hermético inmortal (el Rebis). La cabeza de la Joven, pintada desde un ángulo inusual, desaparece tras sus brazos levantados; su cuerpo parece decapitado. La dislocación de la cabeza anticipa la posición de la cabeza en el Pendu femelle que cuelga en la parte superior del Gran Vidrio. El término Pendu femelle, es decir, el Cuerpo Femenino Ahorcado, es utilizado repetidamente por Duchamp para referirse a la Novia en el Gran Vidrio.

Duchamp también afirmó que el tema de la Novia le fue sugerido por aquellos puestos de feria, tan numerosos entonces, donde maniquíes, a menudo representando a los personajes de una boda, se ofrecían para ser decapitados gracias a la habilidad de los lanzadores de bolas. [21] La cabeza echada hacia atrás de la Jovencita evoca a estos maniquíes. Un cuerpo decapitado no solo es símbolo de castración; en la tradición esotérica y alquímica, también representa el concepto de orden en la creación del cosmos, en contraposición al desorden del caos. Neumann señala que «la mutilación —un tema que también aparece en la alquimia— es la condición de toda creación». [22]

Además, el encuentro de los dos jóvenes parece verse obstaculizado y a la vez favorecido por un árbol cuyas ramas crecen entre ellos. El árbol los divide y los une a la vez; se aferran a sus ramas y, así, entran en contacto indirecto. El árbol, como símbolo, transmite una gran variedad de significados. [23]

Básicamente, el árbol simboliza el impulso hacia la totalidad cósmica, la totalidad del cosmos en su génesis y su devenir. Es también el prototipo del hermafrodita, la síntesis de ambos sexos; y como axis mundi, puede actuar como mediador entre la Tierra (mujer) y el Cielo (hombre). Sugiere la prolongación de la vida humana. [24] El árbol también puede representar el Árbol Adámico, el Árbol del Conocimiento, que encarna las nociones contradictorias pero complementarias del Árbol de la Vida (o Árbol Verde) que hunde sus raíces en el cielo y el Árbol de la Muerte (o Árbol Seco) que hunde sus raíces en la roja terra adamica.

En esta pintura, estos dos aspectos del árbol se intercambian libremente. En la tradición alquímica, el Árbol de la Vida es la fuente del Sol (sobre el que se yergue el Soltero y con el que se identifica) y su fruto es el Agua Viva, la Fuente de la Juventud. Aunque las ramas del árbol en la pintura están completamente secas (lo que sugiere el Árbol de la Muerte), también están envueltas por una nube verde (que sugiere el follaje del Árbol de la Vida).

El árbol en esta pintura crece de un círculo, o más bien de una esfera de vidrio transparente en la que podríamos estar tentados a reconocer un alambique, el vaso alquímico, también llamado la casa esférica de vidrio (comparable al Gran Vidrio, que alberga a la Novia y al Soltero o nuevamente la Prisión del Rey. En esta pintura, el vaso sellado de Hermes aprisiona a una persona asexuada que se parece mucho al Mercurius que a menudo está presente en el alambique. Mercurius representaba "el hermafrodita que estaba en el principio, que se divide en la dualidad tradicional Hermano-Hermana y se reúne en la coniunctio, para aparecer una vez más al final en la forma radiante del lumen novum, la piedra. Él es metálico pero líquido, materia pero espíritu, frío pero ardiente, veneno y sin embargo sanador dibujado, un símbolo que une todos los opuestos " . Hombre.

Para comprender el significado de esta ofrenda, es necesario considerar el significado simbólico de la tela. Según Durand, el tejido es lo que «se opone a la discontinuidad, tanto al desgarro como a la rotura... es lo que 'sujeta' dos partes separadas, lo que 'repara' una ruptura». [26] Recordemos que en esta pintura el joven y la joven están separados por el árbol. Y esta separación es tanto emocional como física. Al observar que la tela ofrecida por el personaje andrógino es rosa, un color típico de las prendas femeninas, podemos recordar que en Cos el esposo viste ropas de mujer para recibir a la novia, mientras que en Argos la novia usa barba postiza la primera noche de bodas. [27] (En bastantes fotografías se ve a Duchamp vistiendo ropa de mujer; el ejemplo más conocido es la foto de la etiqueta del frasco de perfume Belle Haleine, Eau de Voilette, de 1921. Y la Mona Lisa de LHOOQ, 1919, tiene barba de Duchamp.)

El intercambio de prendas, sin embargo, también se asocia a menudo con una hazaña: conquistar el corazón de una mujer, por ejemplo. [28] La invitación de Mercurius no podría ser más bienvenida para el Soltero, quien está separado de su Novia. Obviamente, el disfraz también simboliza la bisexualidad, que, a su vez, está vinculada con la aspiración humana a la eternidad. [29] Durand enfatiza este aspecto del simbolismo totalizador de la tela, que representa la necesaria fusión de las polaridades cósmicas, [30] lo cual nos remonta a la solución prevista para reparar este hiato: el incesto alquímico. Esta coniunctio oppositorum —la unión de la pareja Hermano-Hermana— tiene lugar en el vaso alquímico, y el fruto de la unión no es solo Mercurius, sino también el hombre andrógino original (el Anthropos gnóstico).

Finalmente, la forma circular del «vaso alquímico» en la pintura (tales vasos suelen ser ovalados irregulares) enfatiza nuevamente la aspiración a reconstituir la unidad original; el ideograma alquímico para el «Uno y Todo» es un círculo: una línea o movimiento que tiene en sí mismo su principio y su fin. En la tradición hermética, designa tanto el Universo como la Gran Obra. [31]

He mencionado que el árbol crece a partir de este círculo, y al hablar del Árbol de la Muerte, se observó que el círculo era la representación esquemática de sus ramas. Dado que la figura andrógina aparece en medio de estas ramas, puede identificarse como el fruto del árbol; recordemos, de hecho, que la Fuente de la Juventud es el fruto del Árbol de la Vida y que también es sinónimo de la Gran Obra (el Opus). La función del Árbol de la Vida, que es reanimar al Árbol de la Muerte, se cumple así cuando, de nuevo, Eros vence a Tánatos.

Justo debajo de la esfera central de cristal transparente, con la mirada fija en el personaje que contiene, hay otra figura que descansa tanto en el mundo del Soltero (Sol) como en el de la Novia (Luna). Esta figura participa en ambos y media entre ellos, conciliando sus contradicciones. El personaje está arrodillado, a medio camino entre la Tierra (mujer) y el Cielo (hombre).

Este personaje central personifica el significado de esta pintura, que es la realización, a nivel artístico, de tres aspiraciones primordiales y solo aparentemente contradictorias que encuentran satisfacción en el marco del incesto alquímico: el afán de reconstituir la unidad original, el impulso hacia la individuación y el deseo de inmortalidad. De hecho, la coniunctio oppositorum de la pareja Hermano-Hermana pretende, una vez más, resolver las contradicciones del principio masculino-femenino en la entidad hermafrodita y primordial, dotada de eterna juventud e inmortalidad.

Consideremos las extraordinarias similitudes entre el Joven y la Joven en Primavera y su modelo mítico: la representación tradicional del andrógino filosófico (el Rebis o Compositam de composites), como puede verse, por ejemplo, en una de las ilustraciones de Auriferae artes de Michael Maier (Basilea, 1572), donde la incestuosa pareja Hermano-Hermana aparece nuevamente sobre el Sol y la Luna.

En la ilustración de Maier, el Hermano y la Hermana se unen en el Matrimonio Filosófico gracias al Espíritu Universal que desciende sobre ellos bajo la apariencia de una Paloma. Cada una de las tres figuras de la ilustración (el Rey Soltero, la Reina Luna Novia y la Paloma) sostiene una rosa. Las rosas ocupan en la ilustración la misma posición que en la pintura de Duchamp ocupa la prenda rosa que el Joven ofrece a la Joven. Los tallos de las tres rosas se cruzan formando una X que simboliza el Fuego de los Filósofos o el Fuego del Amor. Hemos reconocido en la prenda rosa la misma referencia alegórica a la fuerza del amor. Finalmente, el Espíritu Universal (la Paloma) encuentra su representación alegórica en la nube verde que evoca el follaje del Árbol de la Vida. En la configuración de las ramas divergentes en forma de V del árbol, podemos encontrar un rastro de los contornos de las alas de la Paloma (de nuevo, ambos detalles ocupan la misma posición en la pintura y la ilustración). Notemos también que, en la tradición alquímica, el Espíritu Universal es el Agua Viva, es decir, la nube verde “distribuidora del rocío benéfico” que corona, en el cuadro, el Árbol de la Vida, y que representa también el áurea apprehensio.

Muy apropiadamente, 1911, año de la realización de la trilogía de retratos alegóricos y de Joven y joven en primavera, culmina con la pintura de un molinillo, un instrumento alquímico típico. El Molino de café es la primera de una serie de máquinas de moler; le siguieron Molinillo de chocolate n.º 1 (1913), Molinillo de chocolate n.º 2 (1914) y Planeador con molino de agua en metales vecinos (1913-15).

Un aparato típico de destilación alquímica, el alambique, se encuentra en la esfera de vidrio central de Joven y joven en primavera, y en el Molino de café encontramos otro instrumento alquímico típico, el molino de molienda. Podemos ver en esto la continuidad del pensamiento de Duchamp y la organización unitaria de sus símbolos. «El molino y el aparato de destilación se asocian en el pensamiento hermético con el simbolismo de la transformación en la tradición de la alquimia, tanto como una búsqueda física de oro como en la dimensión psíquica de la introversión y el renacimiento espiritual». [32] Ambos instrumentos son instrumentos de refinación: el alambique actúa químicamente, el molino físicamente. Transmutan las materias primas en su forma sublimada, al igual que Duchamp sublima sus impulsos sexuales en impulsos artísticos.

Un detalle común a las dos pinturas realizadas durante el verano de 1912 en Múnich, El paso de la Virgen a los novios, revela una de las correspondencias más hermosas entre la iconografía de Duchamp y la alquímica. En el centro de ambas pinturas se reconoce un alambique, el símbolo andrógino clásico de la alquimia. La naturaleza andrógina de la novia se confirma además por otro hecho: Duchamp escribe que la columna vertebral de la novia es de tipo pérgola, y cabe recordar que el árbol es un símbolo típico de la bisexualidad. La novia en esta pintura encarna así la realización de los deseos de los protagonistas de Joven y joven en primavera. Otro detalle de esta pintura puede respaldar aún más esta hipótesis: se observa que un chorro de líquido entra por la abertura del alambique. En la tradición alquímica, esta operación representa el matrimonio alquímico: la unión de la pareja hermano-hermana. El matrimonio alquímico se representa de forma similar en la iconografía alquímica tradicional. Por ejemplo, en el famoso cuadro de El Bosco, El jardín de las delicias, podemos observar, en un detalle, una «cuervo encapuchado que vierte de un pequeño frasco en su pico un fluido brillante que fluye hacia el ovario». Franger comenta que este es «un proceso que en el lenguaje metafórico de El Bosco indica la celebración de un matrimonio alquímico». [33]

La Rueda de Bicicleta de 1913 es el primer Readymade e introduce otro aspecto de la relación de Duchamp con el arte alquimista. Lo interesante en este contexto es la correspondencia entre la actitud de Duchamp respecto a los Readymades en general y el núcleo del pensamiento alquímico en torno a la obra de arte por excelencia, la Piedra Filosofal. Para el alquimista, la Piedra «es familiar para todos, jóvenes y viejos; se encuentra en el campo, en el pueblo, en la ciudad, en todas las cosas creadas por Dios; sin embargo, es despreciada por todos. Ricos y pobres la manipulan a diario. Las sirvientas la tiran a la calle. Los niños juegan con ella. Sin embargo, nadie la aprecia».[ 34]

De igual manera, para Duchamp, el arte se encuentra en todas partes, en los objetos más comunes. Solo tenemos que abrir los ojos y la mente a la belleza que nos rodea. Quizás esto era lo que Duchamp tenía en mente cuando, hablando de los readymades, declaró que cualquier objeto manufacturado puede elevarse a la dignidad de obra de arte mediante la mera elección del artista. Duchamp rechaza por completo el concepto tradicional de obra de arte. «Un punto que quiero dejar muy claro es que la elección de estos readymades nunca estuvo dictada por la delectación estética. La elección se basó en una reacción de indiferencia visual con una total ausencia de buen o mal gusto». [35]

La diferencia entre artista y profano deja así de existir. Lautréamont ya había declarado que la poesía no debe ser escrita solo por «poetas», sino por todos; y los pensadores sociales han imaginado una época dorada en la que el hombre habrá resuelto los problemas de la alienación social e ideológica y será libre de dedicarse a actividades ideológicas y artísticas con la misma destreza que a las actividades productivas. Marx y Engels vieron el advenimiento de dicha era como resultado de la desaparición de la división del trabajo.

Cumplir la visión de Duchamp de la desaparición de la distinción entre el artista y el profano implica, naturalmente, un grado de libertad que ni siquiera es imaginable hoy en día: un tipo de libertad que es al mismo tiempo un prerrequisito y una consecuencia de la noción de que todos los hombres son capaces de crear arte, un tipo de libertad que sólo puede existir en una situación en la que hay un futuro completamente abierto a aventuras ilimitadas, y la creación de ese futuro es precisamente la aspiración de la pulsión narcisista-unitaria y del alquimista.

En este contexto, la aventura de Duchamp con los readymades anuncia al hombre no alienado del futuro y las nuevas dimensiones que la actividad artística alcanzará. En términos alquímicos, personifica el resultado final de la exitosa búsqueda de la Piedra Filosofal.

(Arturo Schwarz, “El alquimista desnudo en El soltero, incluso”, en Anne d'Harnoncourt y Kynaston McShine (eds.), Marcel Duchamp, MoMA, Nueva York, 1973, págs. 81-89.)

La Novia Desnuda por sus Solteros, Even, 1915-23, conocida abreviada como el Gran Vidrio, junto con Dado: 1. La Cascada, 2. El Gas de Iluminación, 1946-66, son las dos obras principales de Marcel Duchamp. Esta última es, de hecho, la proyección figurativa en el espacio y el tiempo de la primera. Si recordamos que el Gran Vidrio es el punto focal de su obra, el punto en el que convergen todas sus obras anteriores más significativas y del que divergen sus obras posteriores más destacadas, cabría esperar encontrar en el Gran Vidrio, así como en su proyección, Dado: 1. La Cascada..., el mayor número de referencias alquímicas. Y así es. Cabe destacar las numerosas correspondencias entre la iconografía alquímica clásica y la estructura iconográfica, no solo de ambas obras en su conjunto, sino también de todos los detalles que las componen. Sin embargo, aquí debemos conformarnos con un análisis del tema subyacente del Gran Vidrio.

André Breton definió el Gran Vidrio como «una especie de gran leyenda moderna». [36] En el plano profano, el tema del Gran Vidrio es el amor irrealizable e irrealizado entre una novia a medias pero inaccesible (Suzanne, hermana de Duchamp) y un soltero ansioso (Marcel). El título francés de esta obra, La Mariéé mise à nu par ses célibataires, même, contiene un juego de palabras que oculta todo el tema de la obra. Basta con sustituir même por el homófono m'aime, y el título dice: La novia desnudada por sus solteros está enamorada de mí.

Igualmente revelador es el subtítulo del Vaso que lo describe como “máquina agrícola” , referencia que claramente tiene que ver con el concepto mítico de la agricultura como boda simbólica de la Tierra y el Cielo, y el arado asociado a la siembra y al acto sexual.

Duchamp nos proporcionó otra pista sobre el significado del Vidrio al llamar nuestra atención sobre el hecho de que es "un mundo en amarillo". [37] En la tradición esotérica y alquímica, el amarillo simboliza tanto el oro como el Sol; el Sol, a su vez, simboliza la Revelación. Y en general, cuando se trata de la Revelación, el oro y el amarillo caracterizan el estado del iniciado: los sacerdotes budistas visten túnicas de azafrán. Y, como es la naturaleza de los símbolos, el significado del amarillo es ambivalente. El azufre se asocia tanto con la culpa como con el diablo. Es el color tanto del matrimonio como de la infidelidad, de la sabiduría y la traición, de la pareja ambivalente y del hermafrodita.

Más importante aún, la noción de color en el sistema del alquimista es de importancia cardinal: la transmutación de un metal en otro a menudo se reduce a encontrar una “tintura” que pudiera cambiar el color original del metal base al color amarillo del oro.

Cuando Duchamp llamó al Gran Vidrio «un mundo en amarillo», repitió inconscientemente una operación alquímica clásica. Sin embargo, en consonancia con su filosofía de un arte más mental que físico, en lugar de una tintura química, utiliza una tintura mental para transmutar el color transparente y neutro del vidrio en el color amarillo del oro filosófico. Así, el Soltero es descubierto con las manos en la masa mientras utiliza una técnica alquímica estándar.

Detalle de la esquina inferior derecha del panel central del tríptico El Jardín de las Delicias de El Bosco. 1503-1504. Museo del Prado, Madrid.

El uso del juego de palabras en el título del Gran Vidrio indica no solo su tema, sino también su naturaleza básicamente mítica. Y, como todos los mitos, este también implica el uso de un lenguaje alegórico y simbólico en el que los juegos de palabras y las metáforas ocultan su verdadero contenido, accesible solo para los iniciados. Duchamp enfatizó otra característica que comparte con el mito: su existencia dentro de una realidad dual y la ambivalencia resultante: «En general, el cuadro es la aparición de una apariencia». [38]

Al analizar la pintura "Joven y joven en primavera", se mencionaron todas las implicaciones alquímicas del incesto entre hermanos. Ahora podemos añadir que el patrón básico de la historia que desvela el Gran Vidrio es, de nuevo, una metáfora de la lucha por obtener la Piedra Filosofal. Resumamos brevemente esta historia antes de buscar su correspondencia con el arquetipo alquímico.

En el dominio de la Novia (la mitad superior del Cristal) se describen tres órdenes principales de eventos. Primero, el despojo de la Novia, que culmina en un florecimiento. Este florecimiento es «el último estado de esta Novia desnuda antes del orgasmo que puede (podría) provocar su caída». [39] Luego viene la transmisión de los deseos de la Novia (también llamados «gasolina del amor» por Duchamp) al Soltero mediante un mecanismo extremadamente complejo que implica el uso de un «triple cifrado» [40] que permite que los mensajes pasen a través de la vigilante censura de tres Redes (también llamadas Pistones de Tiro: aberturas cuadradas que se ven en la Inscripción Superior o Vía Láctea).

Finalmente se produce el encuentro irrealizado de los deseos de la Novia y del Soltero en una zona del dominio de la Novia delimitada por la configuración casual obtenida al disparar nueve tiros al Cristal.

El complejo mecanismo del tan esperado encuentro entre la Novia y el Soltero asegura que no habrá ningún contacto entre la Novia y el Soltero, aunque aquí solo se comparen sus expresiones psíquicas.

En el dominio del Soltero (la mitad inferior del Cristal) tiene lugar un patrón simétrico de tres órdenes de eventos. Primero el nacimiento de los deseos del Soltero -el Gas Iluminador- en los Nueve Moldes Málicos que Duchamp llama apropiadamente la matriz de Eros. Luego el largo y atormentado viaje de los deseos del Soltero en su camino al encuentro con los de la Novia. En el caso del Soltero los obstáculos son aún más formidables. Sus deseos primero tendrán que pasar por los estrechos nueve Tubos Capilares, donde perderán su identidad sexual - serán castrados ( "cortados en pedazos" ). [41] Luego serán detenidos por los siete Tamices, que tienen un doble papel conflictivo: por un lado filtran, censuran y "enderezan" [42] los deseos del Soltero; por otro, después de realizar este primer papel, los Tamices ayudan a estos deseos a recuperar su identidad sexual. Pero las vicisitudes del Soltero aún no han terminado. Sus deseos serán canalizados hacia el Tobogán, se estrellará (morirá) tres veces en su base antes de resucitar y poder elevarse triunfalmente hacia el dominio de la Novia a través de los tres Testigos Oculistas.

Ir a la segunda parte >>>

Notas:

[1] Marcel Duchamp, citado por Robert Lebel en L”Art magique, ed. André Breton y Gerard Legrand (París: Club Francais de l'Art, 1957), p.98.

[2] André Breton, Segundo Manifiesto del Surrealismo (1930), en Manifiestos del Surrealismo, trad. de Richard Seaver y Helen R. Lane (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1969), pág. 174.

[3] Citado por Pierre Prigent en Dictionnaire des symboles (París: R. Laffont, 1969), p. 18.

[4] Carl Gustav Jung, Psicología y Alquimia (1944), “Las Obras Completas de C. G. Jung”, Bollingen Series XX, vol. XII, ed. Sir Herbert Read, Michael Fordham, Gerhard Adler, trad. RFC Hull (Nueva York: Pantheon; Londres: Routledge & Kegan Paul; 1953), pág. 258.

[5] CG Jung, Estudios Alquímicos, “Obras Completas…”, Bollingen Series XX, vol. XIII, ed. Sir Herbert Read, Michael Fordham, Gerhard Adler, William McGuire, trad. RFC Hull (Princeton: Princeton University Press, 1967), pág. 159.

[6] Jung, Psicología y Alquimia, p. 462.

[7] Breton, Prolegómenos a un tercer manifiesto surrealista o no (1942), en Manifiestos del surrealismo, pp. 301-2.

[8] Mircea Eliade, Mephistopheles et l'Androgyne (París: Gallimard, 1962), p. 150.

[9] Jung, Psicología y Alquimia, págs. 78-79.

[10] Ibíd., pág. 317.

[11] Marie Delcourt, Hermafrodita: Mythes et rites de la bisexualite dans l'antiquite classique (París: Presses Universitaires de France, 1958), p. 124.

[12] Ibíd., pág. 10.

[13] Completo... (Nueva York: Abrams, 1970).

[14] Erich Neumann, Los orígenes y la historia de la conciencia (1949), trad. RFC Hull (Nueva York: Harper & Brothers, 1962), vol. I, págs. 16-17.

[15] Marcel Duchamp, “The Creative Act”, Art News (Nueva York), vol. LVI, n.º 4 (verano de 1957, contenido incorrectamente fechado en verano de 1956), pág. 28

[16] CG Jung, “Un estudio sobre el proceso de individuación” (1950), Los arquetipos y el inconsciente colectivo, pág. 352. “Obras completas...”, vol. IX, parte 1; para los editores, véase la nota 4.

[17] Jung, Psicología y Alquimia, pág. 288.

[18] M. Eliade, Chamanismo: técnicas arcaicas de éxtasis (1951), Bollingen Series LXXVI, trad. Willard R. Trask (Nueva York: Pantheon, 1964), pág. 404.

[19] Julius Evola, La tradición hermética en sus símbolos, en su doctrina y en su «arte real» (Bari: Laterza, 1931), pág. 102.

[20] Michael Maier, Symbola aurea (Frankfort: Luc Jenn, 1617).

[21] Duchamp entrevistado por Jean Schuster en “Marcel Duchamp, vive”, Le Surrealisme, Meme (París), no. 2 (primavera de 1957), p. 143.

[22] Neumann, Los orígenes y la historia de la conciencia, vol. 1, pág. 121.

[23] M. Eliade, Patrones en religión comparada, trad. Rosemary Sheed (Cleveland y Nueva York: World, 1963), págs. 265-330; y Gilbert Durand, Les Structures antropologiques de l'imaginaire (París: Presses Universitaires de France, 1963), págs. 365-72.

[24] Durand, ibíd., págs. 367-69.

[25] Jung, Psicología y Alquimia, págs. 281-82.

[26] Durand, Las estructuras antropológicas del imaginario, p. 347.

[27] Plutarco, La cuestión griega (58.ª) y las virtudes de las mujeres; citado por Delcourt, Hermafrodita, pág. 7.

[28] Delcourt, ibíd., pág. 14.

[29] Ibíd., pág. 64.

[30] Durand, Las estructuras antropológicas del imaginario, p. 348.

[31] Evola, La tradición hermética.... p. 32.

[32] Lawrence D. Steefel, Jr., La posición de “La Manic mise a nu par ses celibataires, mime” (1915-1923) en el desarrollo estilístico e iconográfico del arte de Marcel Duchamp, tesis doctoral (Universidad de Princeton, 1960), pág. 38.

[33] Wilhelm Franger, El milenio de El Bosco: Esbozos de una nueva interpretación, trad. Eithne Wilkins y Ernst Kaiser (Londres: Faber and Faber, 1952), pág. 138.

[34] Barcius, Gloria mundi, alias Paradysi tabula, en Musaeum hermeticum, Part. VI (Fráncfort, 1678).

[35] El primer borrador de esta charla se publicó en Marcel Duchamp, “Apropos of Readymades”, Art and Artists (Londres), vol. I, n.º 4 (julio de 1966), pág. 47. Mis citas proceden del texto final inédito que me entregó Duchamp.

[36] André Breton, “Phare de La Mariee”, Minotaure (París), n.° 6 (invierno de 1935), pp. 45-49. Traducción al inglés publicada en View (Nueva York), Marcel Duchamp Number, serie V, n.° 1 (marzo de 1945), p. 9.

[37] Notas y proyectos para el gran vidrio, ed. Arturo Schwarz (Nueva York: Abrams, 1969), notas 9 y 10.

[38] Ibíd., Nota 36.

[39] Ibíd., Nota 1.

[40] Ibíd., Nota 81.

[41] Ibíd., Nota 100.

[42] Ibíd., Nota 100.