El alquimista se desnuda en El soltero 2

Arturo SchwarzContinúa de la primera parte - En el curso de este viaje, los deseos del Soltero se verán constantemente amenazados por dos imponentes máquinas castradoras que simbolizan la actividad onanística del Soltero: el Molino de Agua, cuyo movimiento de balancín controla la apertura de las Tijeras castradoras, y el Molinillo de Chocolate, cuyo movimiento giratorio produce “chocolate con leche”. [43] Observemos que las Tijeras descansan sobre la punta de la afilada Bayoneta que se eleva amenazadoramente desde el corazón del Molinillo de Chocolate.

Una hermosa metáfora poética concluye el relato de este peligroso viaje. Los reflejos especulares de los deseos del Soltero , provenientes de abajo, se organizarán armoniosamente como chorros de agua que tejen formas en su transparencia [44] para formar la Imagen de Sombras Proyectadas en la mitad superior del Cristal. Es esta obra de arte inmaterial —que personifica los anhelos del Soltero, así como el significado mismo de su vida— la que nuestro tímido amante ofrece a la contemplación de la Novia.

Fiel a su carácter mítico y al hecho de que el Gran Vidrio existe en una realidad dual, la saga tiene un doble final. El final infeliz del Gran Vidrio se contrapone al final feliz que Duchamp imaginó para esta historia en sus Notas y Proyectos para el Gran Vidrio, donde la expresión de los deseos de la Novia y del Soltero finalmente se encuentran.

Ahora que hemos esbozado la historia desentrañada por el Gran Vidrio, podemos verificar las correspondencias con su modelo alquímico.

La propia disposición del Vidrio es reveladora. Está dividido en dos mitades. La mitad superior, el dominio de la Novia, se identifica claramente con el Cielo: toda la parte superior del dominio de la Novia está ocupada por una formación nubosa conocida como la Inscripción Superior o Vía Láctea. La mitad inferior, el Aparato Soltero, se identifica claramente con la Tierra; en palabras del propio Duchamp, «descansa sobre tierra firme». [45]

En la tradición alquímica pansexual, el Cielo y la Tierra son la pareja alquímica «vertical» que corresponde a la pareja «horizontal» Hermano-Hermana. El Cielo y la Tierra están unidos por el mismo principio de amor, y la tarea del alquimista es, una vez más, provocar la coniunctio oppositorum en el microcosmos alquímico. [46] En palabras del alquimista del siglo XVIII Le Breton, esto se logra "mediante la unión de dos espermatozoides, fijos y volátiles, en los que se encierran los dos espíritus... el Cielo se convierte en tierra y la tierra en cielo, y las energías de uno y otro se reúnen... Esta operación se llama la reconciliación de los principios contrarios, la conversión de los elementos, la regeneración de la mezcla y la manifestación de la claridad y la eficiencia; o la sublimación real y perfecta del centro a la circunferencia, el matrimonio del Cielo y la Tierra, el lecho nupcial del Sol y la Luna, de Beya y de Gabertin, de donde saldrá el Niño Real de los Filósofos [es decir, la Piedra Filosofal]". [ 47]

Las frases iniciales de esta cita nos ayudan a comprender la metáfora poética con la que Duchamp, en sus Notas, describe el evento final en el Gran Vidrio. Los deseos de la Novia, la “gasolina del amor, una secreción de las glándulas sexuales de la Novia” [48] (que recuerda al “esperma astral” o Spiritus mundi de la tradición alquímica), se mezclarán con los deseos del Soltero, el esperma volátil, el “gas iluminador” [49] (formado de manera similar en las glándulas sexuales del Soltero, la “matriz de Eros”), [50] para formar un “compuesto físico... no analizable por la lógica”. [51] Esta metáfora poética para la unión de la Novia y el Soltero es una alusión transparente a la coniunctio oppositorum alquímica que Le Breton, en la cita anterior, describió como la “unión de dos espermatozoides, fijo y volátil”.

Hemos visto cómo la "gasolina del amor" de la Novia y el "gas iluminador" del Soltero deben superar todo tipo de obstáculos antes de llegar a la región donde finalmente se compararán. Su largo y atormentado viaje [52] es, de nuevo, una metáfora de la búsqueda de la Piedra Filosofal. "El camino es arduo, lleno de peligros, porque es, de hecho, un rito de transición de lo profano a lo sagrado, de lo efímero e ilusorio a la realidad y la eternidad, de la muerte a la vida, del hombre a la divinidad". [53]

Tampoco debería sorprendernos que la odisea de la psique para reconquistar su unidad sea tan tortuosa si recordamos que “el camino correcto hacia la totalidad... es una longissima via no recta sino serpenteante, un camino que une los opuestos”, [54] ya que “la individuación, o llegar a ser completo, no es ni un summum bonum ni un summum deseado, sino la experiencia dolorosa de la unión de los opuestos”. [55]

El objetivo de esta unión es el mismo que el del alquimista: la reconstrucción de la personalidad fragmentada. Y la forma en que Duchamp logra expresar gráficamente este objetivo es realmente notable. Duchamp utiliza para el último elemento representado en el dominio del Bachiller uno de los símbolos esotéricos más antiguos de la humanidad: el Círculo de Puntos. Este Círculo de Puntos personifica admirablemente los conceptos psicológicos y alquímicos gemelos del impulso unitario fundamental de la Psique y la búsqueda de la Piedra. En sus estudios sobre el simbolismo del Mandala, Jung señaló que en la doctrina tántrica, el lamaísmo y la alquimia china, el círculo representa "la unión de todos los opuestos... el estado de equilibrio eterno y duración inmutable". [56] Desde el punto de vista del psicólogo, la periferia contiene "todo lo que pertenece al yo, los opuestos emparejados que conforman la personalidad total". [57] Jung, sin embargo, agrega una nueva dimensión al simbolismo del círculo cuando le atribuye un efecto terapéutico. “El círculo protector entonces resguarda contra posibles perturbaciones debidas a la tensión de los opuestos”, [58] y el círculo expresa así “la idea de un refugio seguro, de reconciliación interior y plenitud”. [59]

Por otra parte, el Círculo Punteado es también el símbolo alquímico tanto de la Piedra (u Oro Filosofal) [60] como del Rey (el principio activo que posee el poder de fertilizar las aguas y formar la Piedra Filosofal). [61]

Los tres pasos del proceso de identificación del Bachiller encuentran un paralelo exacto en las tres etapas principales del proceso alquímico para la producción de la Piedra Filosofal (lapis philosophorum).

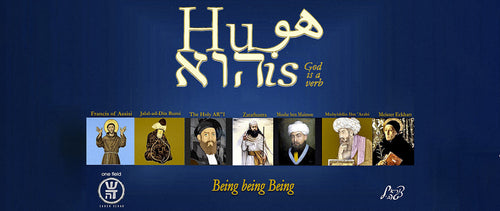

Alegoría de la alquimia en un bajorrelieve del pórtico central de la Catedral de Notre Dame, París. Observe la cabeza coronada por nubes, exactamente igual que la de la Novia en el Gran Vitral.

Este proceso puede expresarse mediante la fórmula lapidaria solve et coagula, que corresponde, en el plano físico, a la separación y la reunión; en el plano fisiológico, al catabolismo y al anabolismo; en el plano psicológico, al análisis (meditatio) y a la síntesis trascendental (imaginatio). Esta operación debe repetirse tantas veces como sea necesario para alcanzar el resultado deseado. La energía necesaria para llevar a cabo la segunda parte de esta proposición debe liberarse mediante la ejecución de la primera.

Esta doble operación consta de tres etapas principales. La primera, calcinatio o melanosis (calcinación o ennegrecimiento), supone la muerte aparente del adepto. Implica una pérdida total de su identidad; el adepto regresa a un estado de inconsciencia primordial, de agnosia. «Observamos una dispersión total y alucinante de las facultades intelectuales; la psique desenfrenada, tras haber perdido todos sus puntos de contacto, invade el intelecto. Ya no soy «yo». Y tampoco soy nada más.» [62]

Duchamp describe en términos casi idénticos la primera etapa del proceso de identificación del Soltero. Los deseos del Soltero son “alucinados de forma más bien onanista” [63] y toman la forma dispersa de una “niebla de lentejuelas sólidas” [64] ... “cada lentejuela conserva en sus partes más pequeñas el tinte málico” [65] [tinte málico: identidad sexual]. Las lentejuelas quedan entonces “aturdidas... pierden la conciencia... Ya no pueden conservar su individualidad”. [66] Finalmente , “las lentejuelas se disuelven... en una dispersión elemental líquida, sin rumbo, una suspensión dispersa”. [67]

Esta “dispersión elemental” evoca irresistiblemente el estado elemental primordial en el que se descompuso la materia prima del alquimista durante la primera etapa del proceso de producción de la Piedra Filosofal. Este estado deriva su modelo del estado caótico original del cosmos antes del inicio de los procesos de diferenciación. La primera etapa de la materia prima es el equivalente empírico del estado de agnosia del adepto.

Jung señaló que la descripción alquímica de esta primera etapa “corresponde psicológicamente a una conciencia primitiva que está constantemente propensa a fragmentarse en procesos afectivos individuales, a desmoronarse, por así decirlo”. [68]

Para que el adepto alcance el considerable aumento de autoconocimiento que implica la tercera etapa —prerrequisito para la unio mentalis, la unidad interna que Jung denomina individuación—, es necesario lograr un equilibrio psíquico de los opuestos. Estos opuestos —en este caso, mente y cuerpo— deben separarse para reunirse en un nivel superior; Jung señala que esta separación equivale a la muerte voluntaria.

El objetivo de esta separación era liberar la mente de la influencia de los apetitos corporales y las afecciones del corazón, y establecer una posición espiritual supraordenada a la turbulenta esfera del cuerpo. Esto conduce inicialmente a una disociación de la personalidad y a una violación del hombre meramente natural... La separación significa retirar el alma y sus proyecciones de la esfera corporal y de todas las condiciones ambientales relacionadas con el cuerpo. En términos modernos, sería un alejamiento de la realidad sensual... significa introversión, introspección, meditación e investigación cuidadosa de los deseos y sus motivos. Dado que, como dice Dorn, el alma "se sitúa entre el bien y el mal", el discípulo tendrá todas las oportunidades para descubrir el lado oscuro de su personalidad, sus deseos y motivos inferiores, fantasías y resentimientos infantiles, etc.; en resumen, todos esos rasgos que habitualmente se oculta a sí mismo. Será comparado con su sombra, pero más raramente con las buenas cualidades, que de todos modos suele exhibir. [69]

Antes de pasar a la segunda etapa, quisiera mencionar que nuestra discusión no constituye una digresión, ya que el descubrimiento de los patrones alquímicos de la motivación del Soltero nos ayuda a comprender la fascinante complejidad de su psique. El significado mundano de la historia de amor del Soltero adquiere en este contexto una dimensión arquetípica de significado universal.

La segunda etapa, leucosis o albedo (blanqueamiento), contempla la recuperación, en un plano superior, de la identidad del adepto. Se lleva a cabo una criba de los elementos dispersos. Estos elementos son lavados (ablución o bautismo) y sometidos a toda una serie de operaciones con el fin de transformar al adepto en el Rey Alquímico. «Es la condición plateada o lunar, que aún debe elevarse a la condición solar. El albedo es, por así decirlo, el amanecer, pero no hasta que el rubedo es el amanecer». [70] De nuevo, la descripción de Duchamp de los procesos que conducen a la recuperación de la identidad del Soltero es sorprendentemente similar. Las lentejuelas que han perdido su identidad —«provisionalmente, la recuperarán más tarde» [71] — son lavadas «en la operación de la licuefacción del gas» [72] y cribadas al pasar por los agujeros del Tamiz con brío. [73] Entonces es posible que las lentejuelas “mejoren” y se conviertan en “el aprendiz del sol”. [74]

La readquisición de la identidad del adepto se logra en la segunda etapa reuniendo, en un nivel superior, lo que se ha separado en la primera etapa: espíritu y cuerpo.

Para este procedimiento existían muchos símbolos. Uno de los más importantes era la unión química, que tenía lugar en la retorta. Los alquimistas más antiguos aún eran tan inconscientes de las implicaciones psicológicas del opus que entendían sus propios símbolos como meras alegorías... Más tarde, esto cambiaría, y ya en el siglo XIV comenzaron a comprender que el lapislázuli era más que un compuesto químico... La segunda etapa de la conjunción, la reunificación de la unio mentalis con el cuerpo, es particularmente importante, ya que solo desde aquí se puede lograr la conjunción completa: la unión con el unus mundus. La reunificación de la posición espiritual con el cuerpo obviamente significa que las intuiciones obtenidas deben hacerse realidad. Una intuición podría quedar en suspenso si simplemente no se utiliza. La segunda etapa de la conjunción consiste, por lo tanto, en hacer realidad al hombre que ha adquirido cierto conocimiento de su totalidad paradójica. La gran dificultad aquí, sin embargo, es que nadie sabe cómo puede jamás realizarse la totalidad paradójica del hombre... porque la realización de la totalidad que se ha hecho consciente es una tarea aparentemente insoluble. [75]

Estas últimas palabras del comentario de Jung podrían ofrecer una explicación adicional de por qué Duchamp abandonó el Gran Vidrio en un estado de incompletitud. Ante la imposibilidad de que las pulsiones inconscientes encontraran una materialización gráfica satisfactoria, Duchamp perdió todo interés en emprender una «tarea insoluble».

La tercera etapa, iosis o rubedo (enrojecimiento), contempla la celebración de las nupcias entre el Rey (rojo, solar) y la Reina (blanca, lunar). El Rey representa al adepto que, en esta segunda etapa, ha alcanzado la individuación mediante la unio mentalis descrita. La Reina representa el unus mundus original: el mundo potencial aún en la etapa del cosmos indiferenciado, la res simplex (lo simple), literalmente el «mundo único». Jung explica:

...la idea del unus mundus se basa en la suposición de que la multiplicidad del mundo empírico reposa sobre una unidad subyacente, y que no existen dos o más mundos fundamentalmente diferentes uno junto al otro ni se mezclan. Más bien, todo lo dividido y diferente pertenece a un mismo mundo, que no es el mundo de los sentidos, sino un postulado cuya probabilidad está avalada por el hecho de que hasta ahora nadie ha sido capaz de descubrir un mundo en el que las leyes conocidas de la naturaleza sean inválidas. Que incluso el mundo psíquico, tan extraordinariamente diferente del mundo físico, no tiene sus raíces fuera del cosmos es evidente por el hecho innegable de que existen conexiones causales entre la psique y el cuerpo que apuntan a su naturaleza unitaria subyacente. [76]

La perspectiva monista del alquimista se refleja en la naturaleza estrictamente holística de los cónyuges en este matrimonio. Su unión, la coniunctio oppositorum, encuentra su modelo en el hieros gamos, el banquete de bodas sagrado, cuya naturaleza incestuosa original es decisiva.

Para el alquimista, la salvación del hombre es el resultado de la unión o relación del yo unificado y reconquistado del adepto con el mundo primordial. En términos psicológicos, es la fusión trascendental de lo consciente con lo inconsciente.

Al comentar este aspecto del pensamiento alquímico expresado por Gerhard Dorn, Jung escribe:

El pensamiento que Dorn expresa mediante el tercer grado de conjunción es universal: es la relación o identidad del atman personal con el suprapersonal, y del tao individual con el tao universal. Para el occidental, esta visión no resulta en absoluto realista, sino demasiado mística; sobre todo, no comprende por qué un yo se vuelve realidad al entrar en relación con el mundo del primer día de la creación. No conoce ningún otro mundo que el empírico. En rigor, su desconcierto no comienza aquí; comenzó ya con la creación del caelum, la unidad interior... La interpretación psicológica (prefigurada por los alquimistas) apunta al concepto de plenitud humana. Este concepto tiene principalmente un significado terapéutico, ya que intenta representar el estado psíquico que resulta de superar la disociación entre lo consciente y lo inconsciente. La compensación alquímica corresponde a la integración del inconsciente con la conciencia, mediante la cual ambos se alteran. [77]

Es este complejo proceso psíquico el que Duchamp expresa en el Gran Vidrio al insinuar que el dominio de la Novia (la mitad superior del Vidrio, el Cielo, el inconsciente) es el «retorno en espejo» del dominio del Soltero (la mitad inferior del Vidrio, la Tierra, la conciencia). Al hacerlo, Duchamp, de hecho, tiende un puente entre lo consciente y lo inconsciente. Llama nuestra atención sobre la estructura monista fundamental del Vidrio; la dualidad que se deriva de la división física del Vidrio en dos mitades, cada una con un nombre diferente, queda abolida.

Volvamos a la descripción de Duchamp de la tercera etapa de la odisea del Soltero. Recordemos que el Soltero, que viene de abajo (la Tierra), finalmente se encuentra con la Novia , que viene de arriba (el Cielo), en la mitad superior del Gran Vidrio. El Soltero-Rey, al final de su largo viaje, ha conquistado la unio mentalis; por lo tanto, está listo para encontrarse con la Novia-Reina, que simboliza el unus mundus.

Podemos ahora notar otra hermosa correspondencia. La proyección de Duchamp de la pareja horizontal Novia/Soltero en la pareja vertical Tierra/Cielo encuentra su equivalente isomórfico en la proyección alquímica de la pareja horizontal Rey-Reina en la pareja vertical Tierra-Cielo que se ha mencionado antes. Duchamp da expresión gráfica a esta proyección del plano horizontal al vertical cuando nos muestra, en los bocetos que Notas 82 y 83 por ejemplo, la proyección de los deseos de la Novia y el Soltero, respectivamente, del nivel horizontal al vertical. Se expresa en palabras cuando describe el mecanismo que gobierna esta proyección. En el caso de la Novia, sus deseos serán desviados de un plano al otro a través de la orientación de las tres redes (Nota 81); en el caso del Soltero, a través de los prismas que debían haber sido "pegados detrás del cristal" (Nota 119).

Esta identificación de la pareja Novia/Soltero con la pareja Tierra/Cielo extingue las motivaciones del conflicto moral que deriva de la tendencia incestuosa inconsciente y tiende un puente sobre la aparentemente irremediable separación Novia/Soltero.

El objetivo básico de la alquimia no es diferente. Jung observa:

Se trataba de una labor de reconciliación entre opuestos aparentemente incompatibles, que, característicamente, se entendían no solo como la hostilidad natural de los elementos físicos, sino también como un conflicto moral. Dado que el objeto de este esfuerzo se percibía tanto en el exterior como en el interior, tanto físico como psíquico, la obra se extendía, por así decirlo, por toda la naturaleza, y su meta consistía en un símbolo con un aspecto empírico y a la vez trascendental. [78]

Una última observación: quizá hayamos notado la constante recurrencia del número tres en los procesos descritos por Duchamp. Esto no sorprende si recordamos que, en la tradición alquímica, este número es el símbolo de Hermes, quien, a su vez, es el prototipo del Hijo, el hermafrodita, el radiante lumen novum.

La capacidad mitopoética de Duchamp, que alcanza su máximo esplendor en el Vidrio, nos ha legado una de las obras más útiles del pensamiento occidental. «Nos gusta imaginar que algo que no entendemos no nos ayuda en nada», observa Jung, «pero no siempre es así... Debido a su numinosidad, el mito tiene un efecto directo en el inconsciente, independientemente de si se comprende o no». [79]

Todavía tengo en mis oídos el sonido de la voz de Bachelard cuando, hace años, explicó que “la alquimia es una ciencia solo para hombres, para solteros, para hombres sin mujeres, para iniciados aislados de la comunidad, trabajando a favor de una sociedad masculina”,[ [80] y recuerdo que inmediatamente pensé en Duchamp. Cuando leí la observación de Jung de que “la verdadera alquimia nunca fue un negocio ni una carrera, sino una obra genuina que se logra mediante un trabajo silencioso y abnegado”, [81] no pude evitar pensar de nuevo en Duchamp. En un mundo tan racionalista, prosaico y fragmentado como el nuestro, solo Duchamp había intentado una aventura irracional, poética y humanística de dimensiones alquímicas. Ninguna obra, excepto el Gran Vidrio, ha encarnado la transparencia inalcanzable de la Piedra Filosofal. La historia de la búsqueda de la Piedra Filosofal es una historia de fracasos. Pero los hombres que fracasan valientemente nos enseñan más que aquellos que triunfan brevemente.

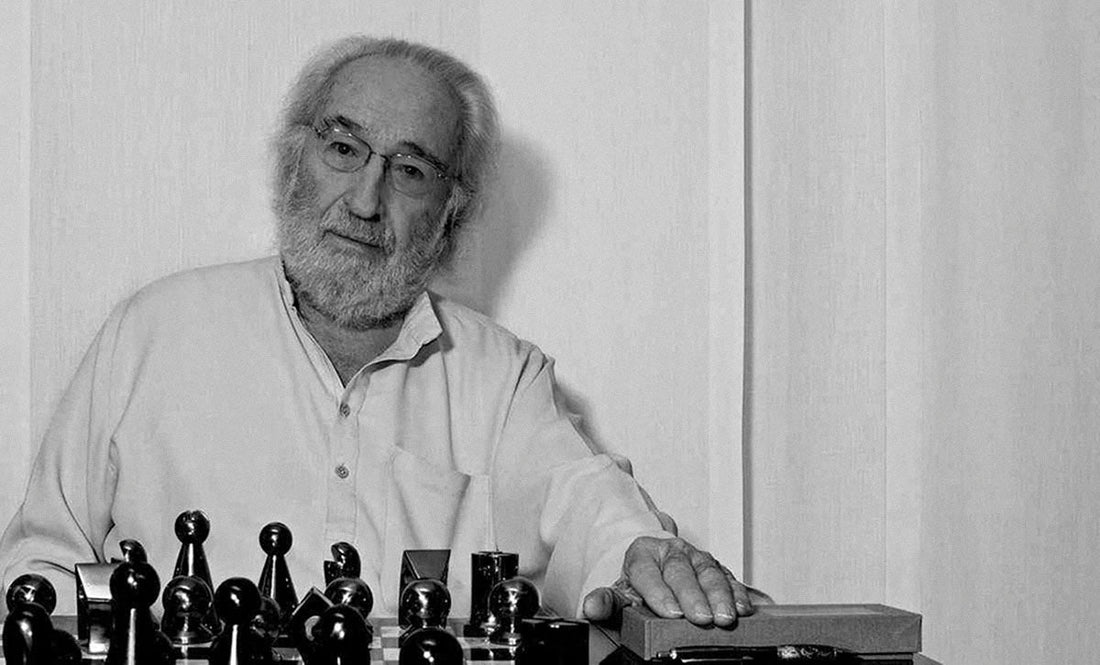

(Arturo Schwarz, “El alquimista desnudo en El soltero, incluso”, en Anne d'Harnoncourt y Kynaston McShine (eds.), Marcel Duchamp, MoMA, Nueva York, 1973, págs. 89-98.)

Gracias Lucrezia De Domizio Durini por la cooperación conjunta.

Ir a la primera parte del artículo >>>

Notas:

[43] Ibíd., Nota 140.

[44] Ibíd., Nota 85.

[45] Ibíd., Nota 1.

[46] Elie-Charles Flamand, Erotique de l'alchimie (París: Pierre Belfond, 1970), p. 16.

[47] Le Breton, Clefs de la philosophic spagyrique (París: C. Joubert, 1722), citado por Flamand, Erotique de l'alchimie, p. 16 y págs. 38-39. Véase también Jean d'Espagnet, Enchiridion physicae restitutae (1623), quien también enfatiza en gran medida el aspecto pansexualista de la cosmogonía hermética.

[48] Notas y Proyectos, Notas 1.

[49] Ibíd., Nota 92.

[50] Ibíd.

[51] Notas y Proyectos, Notas 1.

[52] Descrito en mis Obras Completas, págs. 151-62 y 165-89.

[53] M. Eliade, Cosmos e historia: el mito del eterno retorno (1949), trad. Willard R. Trask (Nueva York y Evanston: Harper & Row, 1959), pág. 18.

[54] Jung, Psicología y Alquimia, pág. 6.

[55] Jung, “Sobre el simbolismo del mandala” (1950), Los arquetipos y el inconsciente colectivo, pág. 382.

[56] Ibíd., pág. 358.

[57] Ibíd., pág. 357.

[58] Ibíd., pág. 367.

[59] Ibíd., pág. 384.

[60] Hervé Masson, “Symboles alchimiques et spagyriques”, en Dictionnaire initiatique (París: Pierre Belfond, 1970), p. 365.

[61] Bernardo de Treviso, Filosofía natural de los metales, citado por H. Masson, Dictionnaire initiatique, p. 125.

[62] H. Masson, Dictionnaire initiatique, pág. 127.

[63] Notas y Proyectos, Nota 92.

[64] Ibíd., Nota 98.

[65] Ibíd., Nota 100.

[66] Ibíd.

[67] Notas y Proyectos, Notas 101.

[68] CG Jung, Mysterium Coniunctionis, “Obras completas…”, vol. XIV, ed. Sir Herbert Read, Michael Fordham, Gerhard Adler, trad. RFC Hull (Londres: Routledge & Kegan Paul, 1963), pág. 459.

[69] Ibíd., págs. 471, 472-73.

[70] Jung, Psicología y Alquimia, pág. 221.

[71] Notas y Proyectos, Notas 100.

[72] Ibíd., Nota 98.

[73] Ibíd.

[74] Notas y Proyectos, Notas 110.

[75] Jung, Mysterium Coniunctionis, págs. 475-76.

[76] Ibíd., págs. 537-38.

[77] Ibíd., págs. 535, 546.

[78] Ibíd., pág. 554.

[79] Jung, “Sobre la psicología de la figura del embaucador”, en El embaucador, de Paul Radin (Nueva York: Bell Publishing Company, 1956), pág. 207.

[80] Gaston Bachelard, La Psychanalyse du feu, 1949 (París: Gallimard, 1965), p. 90.

[81] Jung, Psicología y Alquimia, pág. 301.